Psychische Krankheiten und Berufsunfähigkeitsversicherung

Psychische Krankheiten und Berufsunfähigkeitsversicherung

Dieser Artikel erschien zuerst am 03. Juni 2018 auf www.versicherung-borchardt.de . Wir veröffentlichen ihn hier mit dem Einverständnis des Autors. Wir wollen damit keine Werbung machen, sondern sind bei der Recherche zu diesem wichtigen Thema auf diesen sehr guten, toll zusammengefassten und umfassenden Artikel gestoßen, den wir euch gerne zuteil haben lassen wollen.

Berufsunfähigkeitsversicherung Depressionen – keine Chance auf einen Abschluß?

„Berufsunfähigkeitsversicherung trotz psychischer Vorerkrankung?“ – das ist eine der häufigsten Fragen, die wir gestellt bekommen. Oft handelt es sich bei der Vorerkrankung um Depressionen oder Burnout. Unsere Antwort lautet dann nicht etwa: „Nein, keine Chance“, sondern: „Es kommt darauf an, ob …“.

Wie die Risikoprüfung bei Erkrankungen im Bereich der Psyche in der BU-Versicherung abläuft, wie die Versicherungen das Risiko Depression einschätzen, wie man am besten vorgeht und was zu beachten ist, das erläutern wir in diesem Artikel.

Inhalt

- Aus psychischen Gründen berufsunfähig- ein häufiger Fall

- Versicherbar trotz Depression? Auf die Details kommt es an.

- Wie lange behandlungs- und beschwerdefrei?

- BU mit Auschlussklausel Psyche oder Risikozuschlag?

- Beispiele aus der Risikovorprüfung

- Depressive Episode

- Leichte Depression

- Erschöpfung / Trauerverarbeitung

- Prüfungsangst

- Depression – versicherbar über eine BU-Sonderaktion?

- Alternativen zur BU

- Vorgehensweise Abschluss BU-Versicherung mit psychischer Vorerkrankung

Aus psychischen Gründen berufsunfähig – ein häufiger Fall

Versicherungsgesellschaften sind äußerst zurückhaltend und vorsichtig, wenn als Vorerkrankung eine Erkrankung im Bereich der Psyche angegeben wird.

Realistischerweise sind die Chancen auf einen Abschluss in vielen Fällen daher nicht gut. Woran liegt das? Es gibt eine einfache Erklärung: Statistisch gesehen werden psychische Erkrankungen immer häufiger. Selbst bei jungen Menschen.

Der „Tagesspiegel“ etwa meldete kürzlich: Jeder sechste Student ist psychisch krank.

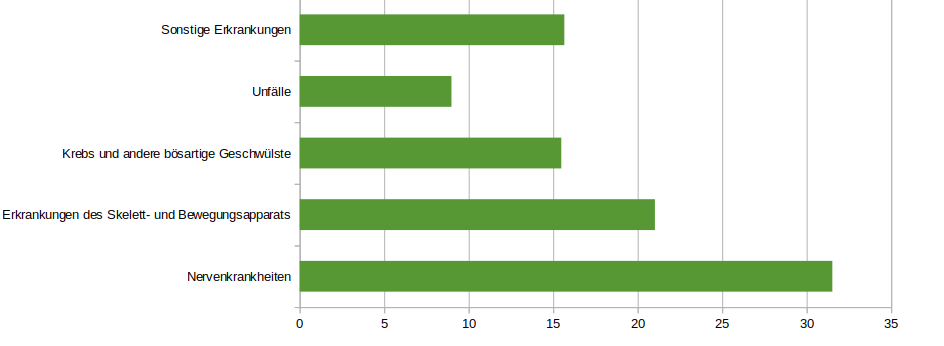

Gleichzeitig steigt die Häufigkeit der Arbeitsunfähigkeitszeiten wegen psychischer Beschwerden und auch die Häufigkeit einer Berufsunfähigkeit wegen Erkrankungen der Psyche. Laut dem Institut Morgen und Morgen waren 2016 in 31 % der Fälle „Nervenkrankheiten“ die Ursache der Berufsunfähigkeit. 2018 sind es 31,52 %. Zum Vergleich: Unfälle sind nur in knapp 9 % der Fälle (2016: 10 %) der Grund für die Berufsunfähigkeit.

Nervenerkrankungen sind seit vielen Jahren die häufigste Ursache für eine Berufsunfähigkeit.

Versicherbar trotz Depressionen? Auf die Details kommt es an.

Der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung mit Vorerkrankung (en) ist meistens nicht einfach und das gilt um so mehr, wenn es um psychische Vorerkrankungen geht. Aber eine Chance liegt darin, dass jeder Versicherer seine eigene Entscheidung darüber trifft, ob er einen Kunden versichern kann und falls ja zu welchen Bedingungen. Die Ergebnisse von Risikovoranfragen sind oft überraschend. Manchmal ist es so, dass der eine Versicherer überhaupt keinen Versicherungsschutz anbieten will bzw. kann, während sich ein anderer Versicherer offen für einen Abschluss zumindest mit einem Ausschluss und / oder Risikozuschlag zeigt.

Es kommt ganz auf den Einzelfall an und auf die medizinischen Details. Deshalb sind Risikovoranfragen bei mehreren Versicherern sehr hilfreich bei der Klärung der Frage der Versicherbarkeit.

Dass selbst bei psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel einer Depression nicht in allen Fällen überhaupt keine Hoffnung besteht zeigen die Grundsätzen zur Risikoprüfung der Versicherungsgesellschaft ALTE LEIPZIGER, aus denen wir hier einmal zitieren wollen:

„Bei psychischen Erkrankungen kommt es vorwiegend auf die Art der Erkrankung und deren Ausprägung an. Auch hier gibt es natürlich berufliche Einflüsse und weitere Faktoren. Grundsätzlich ist bei Antragstellung ein Therapie-Abschlussbericht notwendig.

In der Regel kann jedoch nach folgenden Kriterien entschieden werden:

Reaktive Erkrankungen (z. B.: nach Tod eines Angehörigen) können, sofern die Behandlung max. 6 Monate gedauert hat, wenige Sitzungen erfolgten und diese ohne weitere Medikamenteneinnahme abgeschlossen sind, im Regelfall normal versichert werden.

Die Versicherbarkeit einer leichten Depression (z. B. Belastungsstörungen) kann geprüft werden, sofern die Behandlung seit mindestens einem Jahr abgeschlossen ist. Sofern keine Medikamente genommen werden, ist die Absicherung der Berufsunfähigkeit mit Zuschlag möglich.

Alle anderen Formen von depressiven Erkrankungen setzen eine Behandlungs- und Medikamentenfreiheit von mind. 3 Jahren voraus. Wie diese versichert werden können, ist sowohl von der Art der früheren Erkrankung als auch von der Behandlung abhängig.

Wie lange behandlungs- und beschwerdefrei?

Gute Chancen hat man, wenn die Erkrankung schon einige Zeit zurückliegt, also wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung keinerlei Beschwerden mehr auftreten und die letzte Behandlung / der letzte Arztkontakt schon einige Zeit zurück liegt. Noch größer sind die Chancen natürlich wenn die Erkrankung so lange zurück liegt, dass sie gar nicht mehr angegeben werden muss, weil sie außerhalb des Abfragezeitraumes der Gesundheitsfragen des Versicherers liegt. Hier lohnt sich also auch ein Vergleich der Antragsfragen der verschiedenen Anbieter.

BU mit Ausschlussklausel Psyche oder Risikozuschlag?

Einige Gesellschaften bieten tatsächlich an, psychische Erkrankungen vom Versicherungsschutz auszuschließen. Der Anbieter einer Online-BU, die getsurance, bietet eine Variante ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung an, bei der psychische Erkrankungen schon von vornherein nicht mitversichert sind.

Andere Anbieter bieten – abhängig von den Umständen des Einzelfalls – gelegentlich die Vereinbarung eines Auschlusses für psychische Erkrankungen an. Das aber sicher nicht, wenn die Beschwerden noch andauern, also z.B. wenn der Antragssteller sich noch in einer laufenden Psychotherapie befindet.

Wie das oben genannte Beispiel der ALTE LEIPZIGER zeigt, kann das Ergebnis der Risikoprüfung im Einzelfall auch ein Risikozuschlag sein, aber eben nur wenn es sich um eine leichte Depression gehandelt hat, die Behandlung seit mindestens einem Jahr abgeschlossen ist und keine Medikamente eingenommen werden.

Beispiele aus der Risikovorprüfung

Depressive Episode

Beispiel 1

eher Überlastung, kurzfristig und einmalig in 07/2014, mit pflanzlichem Lavendelextrakt behandelt, 4 Tage morgens und abends, 10 Tage AU, Therapie abgeschlossen, keine Folgen

Beruf: Erzieher

Votum des Versicherers: normale Annahme

Beispiel 2

mit reaktiver Depression bei Trauerreaktion aufgrund Erkrankung des Ehemannes ins 2012 (Krebs) und beim Tod 2013, 2012 6 Wochen, keine Psychopharmaka, 2013 Reha vom Kunden abgelehnt, Umzug nach Dresden mit ambulanter Betreuung vom christlichen Hospizdienst und Trauergruppe für junge Witwen, Therapie erfolgreich abgeschlossen

Beruf: Operations Specialist Projektcontroller

Votum des Versicherers: normale Annahme

Beispiel 3

Anfang 2010, Beschwerden: Niedergeschlagenheit, Antriebshe4mjung, Zweifel an sich selbst, Ursache: unbewußte Konflikte aktualisiert durch Trennungserlebnis, therapeutische Behandlung von 02/2010-12/2012, danach bis 10/2016 Ursachenforschung durch Arzt Arzt-Bescheinigung: Mai 2010 beginnende Psychoanalyse, erfolgreich abgeschlossen, bis heute keine medikamentöse Behandlung

Beruf: Personalentwickler

Votum des Versicherers: Ausschlussklausel

Leichte Depression

Beispiel 1

leicht, erstmals 07/2013 aufgetreten, Beschwerden: Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Ursache: Beziehungsprobleme mit der Partnerin, Beschwerden letztmals 12/2013 aufgetreten, in Behandlung gewesen von 09/13 – 12/14

Beruf: Tischler

Votum des Versicherers: Ausschlußklausel

Beispiel 2

wegen Stoffwechsel – Serotoninmangel, 8-10 Sitzungen

Beruf: Sozialpädagoge

Votum des Versicherers: Ausschlußklausel

Erschöpfung / Trauerverarbeitung

einmalig nach Tod des Vaters, wöchentlich 1 Sitzung, vollständig beschwerdefrei

Beruf: Student Lehramt

Votum des Versicherers: normale Annahme

Prüfungsangst

seit 09/2008 mehrmalig bis zuletzt 01/2015, Ereignis: Universitätsprüfung, seit 01/2015 vollständig beschwerdefrei

Beruf: Diplom-Geographin

Votum des Versicherers: Ausschlußklausel

Depression – versicherbar über eine BU-Sonderaktion?

Gelegentlich bieten einige Versicherer ihre BU-Versicherung zeitlich begrenzt und mit Einschränkungen z.B. bei der versicherbaren Rente mit vereinfachten Gesundheitsfragen an.

Hier einmal ein Beispiel für die einzige Gesundheitsfrage aus der BU-Aktion der HDI (Duales Modell).

HINWEIS: Diese Sonderaktion in dieser Form (mit der ganz vereinfachten Gesundheitsfrage) ist zwischenzeitlich vom Versicherer eingestellt worden

Wer aktuell wegen einer Depression in Behandlung ist dürfte diese Frage nicht verneinen können. Denn bei einer Depression dürfte sich immer auch eine Einschränkungen der beruflichen Leistungsfähigkeit ergeben.

Allein aus dem reduzierten Abfragezeitraum ergeben sich aber Vorteile gegenüber den „normalen“ Gesundheitsfragen.

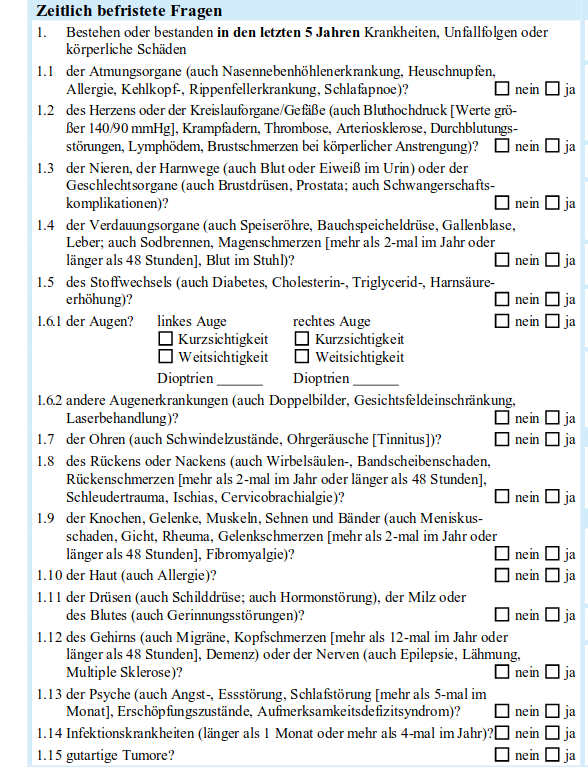

In Anträgen mit Gesundheitsfragen in normalem Umfang beträgt der Abfragezeitraum bezüglich der Psyche nämlich bei vielen Versicherern 5 Jahre, hier ein Beispiel aus dem Antrag der ALTE LEIPZIGER.

Alternativen zur BU

Wenn Risikovoranfragen ergeben haben, dass in der BU-Versicherung tatsächlich keine Chance besteht und auch BU-Sonderaktionen nicht passen, kann man noch die Alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung prüfen. Zu nennen sind hier die Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die Schwere-Krankheiten-Vorsorge, die Grundfähigkeitenversicherung und die Multi-Renten. Bei den drei letztgenannten Versicherungsarten ist die Psyche meist nicht unmittelbar mitversichert, so dass psychische Vorerkrankungen bei der Risikoprüfung nicht die große Bedeutung wie bei Berufsunfähigkeitsversicherung haben.

Bei einigen dieser Alternativprodukte wird überhaupt nicht nach psychischen Erkrankungen gefragt. Beispiel: PLAN D der DORTMUNDER.

Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Mitversicherung der Psyche

Schließlich gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die allerdings gut überlegt werden sollte. Ein Anbieter bietet eine BU-Versicherung an, bei der von vornherein die Psyche nicht mitversichert ist. Dabei handelt es sich um den Anbieter getsurance. Bei getsurance können sich also auch Personen versichern mit psychischen Vorerkrankungen.

Vorgehensweise Abschluss BU-Versicherung mit psychischer Vorerkrankung

1. Zunächst genauestens die Gesundheitsgeschichte aufarbeiten

(Achtung: nicht nur für die psychische Erkrankung , sondern für alle Erkrankungen und Behandlungen nach denen der Versicherer im Antrag fragt.)

2. Zusatzfragebögen ausfüllen (hier ebenfalls auf Genauigkeit achten).

3. Laborberichte / Atteste / Befunde etc. sichten und ggf. mit in die Unterlagen für die Risikovoranfragen aufnehmen. Ggf. Arztberichte / Patientenakte in Kopie beim behandelnden Arzt /Therapeuten anfordern.

4. Erste Einschätzung zur Versicherbarkeit durch den Makler. Ggf. Besprechung welche weiteren Unterlagen, Angaben für die Voranfragen benötigt werden.

Risikovoranfragen einreichen lassen.

Ergebnisse auswerten (lassen). Besprechung der Ergebnisse und Entscheidung, ob weitere Voranfragen sinnvoll sind.

Wenn die Ergebnisse noch eine Auswahl zulassen: Leistungsinhalte prüfen lassen / vergleichen.

Leistungsumfang festlegen (Rentenhöhe, Laufzeit, Dynamik, garantierte Rentensteigerung, AU-Klausel ja / nein und so weiter …

5. Erst jetzt: Antrag bei dem Versicherer einreichen, der die besten Konditionen anbieten kann.

Über den Autor:

Eckhard Borchardt

Eckhard Borchardt ist Versicherungsmakler mit den Schwerpunkten BU, private Krankenversicherung (PKV) und Altersvorsorge in Hamburg. Er schreibt außerdem regelmäßig in seinem Blog zu den Themen BU, PKV und Altersvorsorge.

Wir bedanken uns bei Herrn Borchardt für die Zurverfügungstellung des Artikels. BU ist ein wichtiges Thema, wir sind keine Fachleute, Herr Borchardt – ebenso wie viele andere Versicherungsmakler – aber schon. Für weiterführende Fragen und genauere Informationen wendet euch bitte an eben diese Fachleute.